こんにちは!いつもブログをご覧いただきありがとうございます!

BBTとり部の森岡です。

去年、ペット後見の取り組みのひとつとして遺言を作成しました。

近年、犬猫を中心にペット後見の広がりが見られます。まだまだ例は少ないですが士業でも鳥の後見を取り扱う事業所もあります。以前、BBT主催の対面・オンラインセミナーでHAL行政書士事務所の田代さとみ先生が講義をしてくださいました。

自分亡き後、所有するペットの取り扱いについて、明確にした遺志を法的に、より実現可能にするために遺言を作成しました。家族構成やご家庭の事情などにより、それぞれ最適な方法があると思いますが、我が家では検討した結果、公正証書遺言を選択しました。

遺言を作成しようと考えた動機や、諸手続きの中で気づいたことなどをお話します。

以下は我が家の例ですが、ペット後見を進められている方へ少しでもお役に立てれば幸いです。

◉はじめに

【我が家の家族構成】

◆人

わたし メインで愛鳥のお世話をしている・サイテス名義人

夫 たまに咬まれるが愛鳥を可愛がっている・わたしがいなくなってもお世話の意思あり

◆鳥

ヨウム ♂ 34歳 まだまだ元気!

◉遺言作成の動機

自分の年齢を考慮して、4年前に30歳のヨウムをお迎えしました。終生飼養するため慎重に考えたつもりでしたが、お迎え1年を過ぎた頃から思いのほか元気な愛鳥を前に、天寿を全うする愛鳥の最期を看取るという目標の実現を危うく感じていました。

▶︎愛鳥が健康で長生きの素質がありそう

・・・とても喜ばしい誤算、でもわたしの方が先だったら残された愛鳥はどうなる?

▶︎災害、病気、事故…そもそも人も鳥も当たり前に寿命を全うできるとは限らない

・・・明日、いや一瞬先も何があるかわからない

現在は人も鳥も元気で、日常を過ごす中で押し迫ってすぐに危機的状況になる可能性は低いのかもしれません。なにも問題がなければ、実際にいつ起こるかわからない不幸や不運からは、できれば目を逸らしたくなる心境になるものです。ですが命あるもの、どのような形でも必ずいつか別れはやってきます。どちらが先かもわかりません。少しでも愛鳥を残してしまう可能性があること、その備えができていないことが常に頭の片隅にありました。

日に日に我が家に馴染んでくれる愛鳥を前にして、後見は、蓋をしたくなるような未来をがんばって考えることではなく、目の前の愛鳥と不安少なく、いまを目一杯晴れやかな気持ちで過ごすための備えだと、自然と前向きに考えが変わっていきました。

自分のために、周りの人のために、愛鳥のために、いま現在のために、未来のために、我が家にはすぐに後見の具体的な取り組みが必要だと感じました。

◉遺言作成

【我が家の場合】

わたしと夫、それぞれが公正証書遺言を作成しました。

- わたしが死亡または意思疎通が困難になった場合…夫に愛鳥の所有権を移動、サイテス名義変更

- どちらかが死亡または意思疎通が困難になり、その後残ったほうも死亡または意思疎通が困難になった場合…遺贈金とともに愛鳥・必要書類を引き継ぎ先へ移動

- わたしと夫が同時に死亡または意思疎通が困難になった場合…遺贈金とともに愛鳥・必要書類を引き継ぎ先へ移動

◉事前準備が必要なこと、気づいたこと

財産分与や固定資産の処分、愛鳥と一緒に引き継ぎ先へ移動する遺贈金など、金銭的な部分は行政書士の助言のもと、自分の希望するように遺言に記すことができました。遺言を作成することで、残された大切な人と大切な愛鳥への気持ちを具体的に形にすることができました。

ですが実際にその時が来る前に事前準備が必要なことや、引き継ぎに関わる方々や愛鳥への配慮が必要なことがたくさんあることに気づきました。

- サイテスの登録票や診察券などの必要書類の保管場所を決めて後見の関係者に周知する

- 愛鳥の通院歴・嗜好(必要であれば投薬)などの情報、持ち出してほしい餌や用品をまとめて保管場所を後見の関係者へ共有する

- いつでも移送できるように、定期的に受診(我が家の場合は、健康診断1回/半年、感染症検査1回/年)をしておく

- 自分がいなくても愛鳥の移送をお願いできる業者や個人を見つけて、自宅の鍵の受け渡し方法を決めて移送先を伝えておく

- 移送をしてくれる方の負担を軽減するために、道具(T字パーチ・キャリーなど)の使い方を伝えて実際に予行演習をしておく

- 移送の際に愛鳥の負担を軽減するために、ステップアップやキャリーインなどのトレーニングをしておく

- 人と鳥、両方の負担を軽減するために、移送してくれる予定の方に普段から愛鳥と交流を持ってもらう

- 引き継ぎ先が個人の場合は、その方にも不測の事態や状況の変化が考えられるので複数の引き継ぎ先を見つけて優先順位を決めておく

- 引き続き先が個人の場合、普段から愛鳥と交流を持ってもらう

◉最後に

愛鳥のために遺言を作成する、ということに少々しっくり来ない気持ちでいました。なぜそう思うのか、考えてみました。

いつか一緒に暮らすことができなくなるとしても、それまではその時々の愛鳥との暮らしを大切にしたい、わたしがいなくなった後もわたし自身がが選んだ愛鳥らしく過ごせる場所で、わたし自身が選んだ信頼できる方へ託したい。愛鳥のためというより、わたし自身の希望だと気づきました。

愛鳥の最期の看取りを願う気持ちは変わりませんが、それが叶わなかったとき、愛鳥の将来を保障することで飼い主としての責任を全うさせてくれることができると考えています。

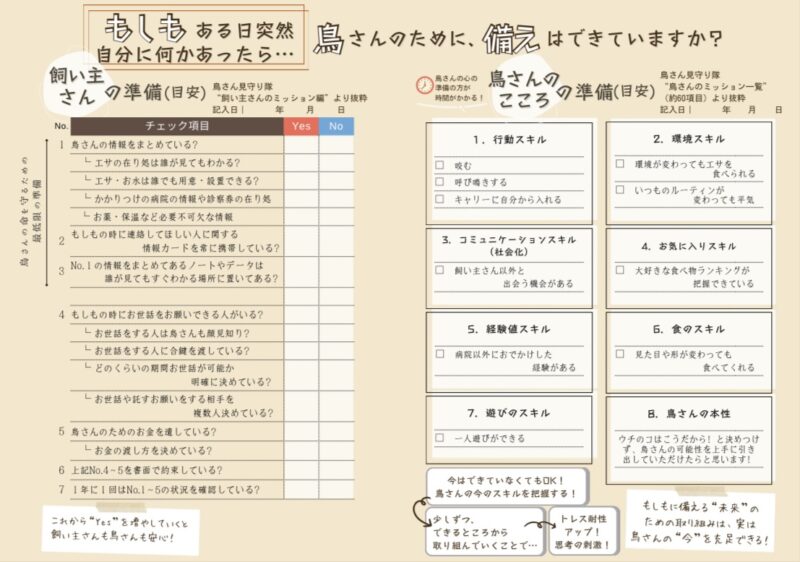

ペット後見は、BBTの活動の大きな柱のひとつです。BBTでは引き継ぎ先を見つけるなどの人側の準備に加えて、ストレス耐性を向上させる鳥側のこころの準備も重要と考えています。自分の愛鳥の行く末を自分で決めておくことは、飼い主側の安心に繋がるだけでなく、突然の環境変化による愛鳥の負担を軽減させることができます。さらに愛鳥をたくさんの方に『この鳥さんなら引き継いでもいいよ!』と言ってもらえるようにしておくために普段の暮らしの中で適切に行うトレーニングや社会化は、楽しい遊びとなり単調になりがちな愛鳥の暮らしを豊かにしてくれます。

ペット後見に備えるキャリーインや環境変化に対するストレス耐性を向上させる鳥側の準備は、ペット防災に通じるところがとても多いです。人側の準備も鳥側の準備も、すぐに取り組めるものがたくさんあり、いつからでも始められます。そして防災と同様にこれで完璧!ということもありません。愛鳥さんと楽しみながら、まずは現状把握と人側・鳥側それぞれの必要な準備の確認をして、無理なく取り組めそうなものから始めてみてはいかがでしょうか。

もしもある日突然 自分に何かあったら・・・(BBTチラシから転載)

※遺志を反映させる遺言にも種類があり、その他にも信託などの選択肢もあるようです。どの方法も専門家のもと作成しないと、不備により無効となる場合があるということです。初回相談無料のところもありますので、詳細はペット後見を取り扱う弁護士•行政書士へご相談ください。

鳥のペット後見を取り扱う行政書士事務所をご紹介できますので、ご希望の方はお問い合わせください。※BBT経由でお申し込みいただくと初回相談無料です。ぜひご利用ください!

HAL行政書士事務所

https://halu-office.com

BBT とり部 森岡小百合